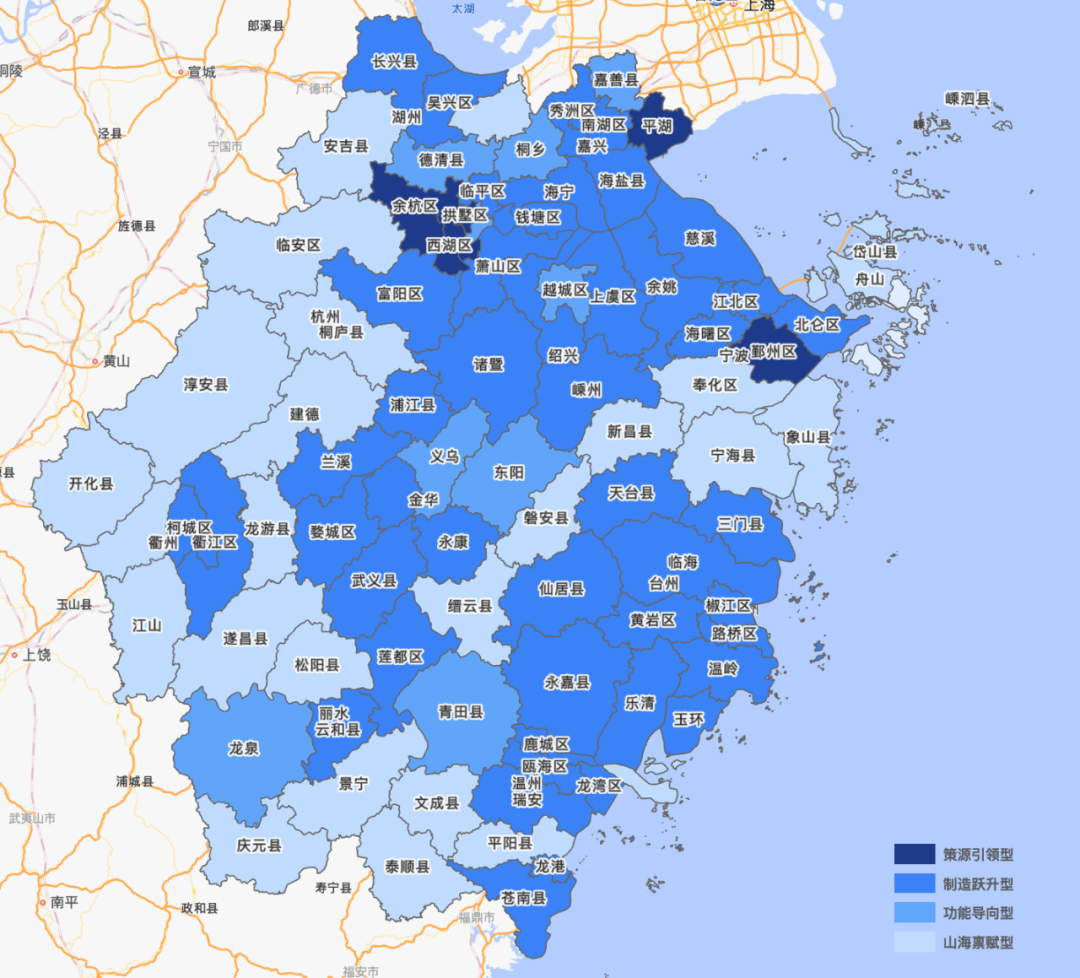

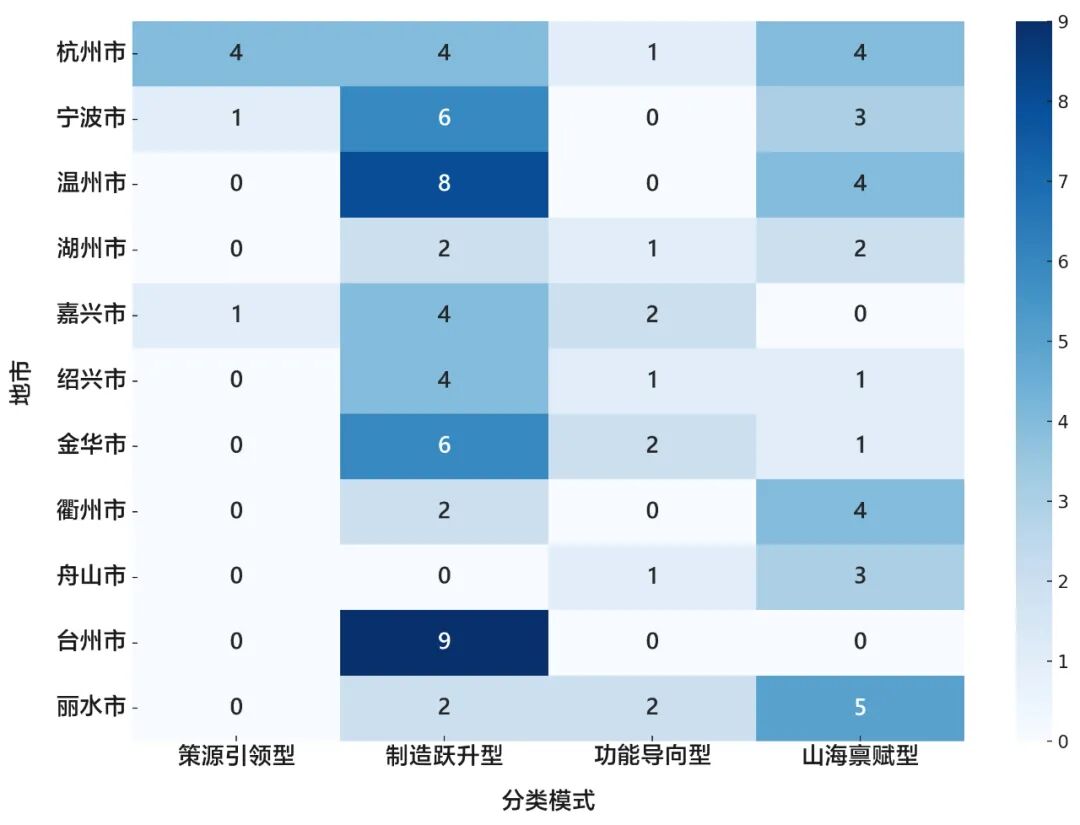

近日,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,标志着我国从“互联网+”全面迈向“人工智能+”新时代。浙江已基本形成“杭州引领、湾区集聚、全域协同”的人工智能发展格局,在模型、算力、数据、应用与生态等方面走在全国前列。市县作为“人工智能+”国家战略落地的前沿阵地,却普遍面临产业基础薄弱、创新生态不足、要素资源有限等制约。如何因地制宜承接国家战略、探索本地化实践路径,成为推动“人工智能+”在市县加快落地的关键。

1、策源引领型:强化策源优势,构建全域辐射极核

该类地区科研资源、产业链和龙头企业集聚,具备引领全省乃至全国人工智能发展的基础条件。发展路径应突出创新策源与产业集聚协同,依托大模型研发、智算中心等新型基础设施,持续放大先发优势。如,杭州余杭区点亮新型算力中心千卡和万卡集群,打造以人工智能为核心的“1+3+X”未来产业体系;杭州滨江、宁波高新区布局具身智能、石化化工行业应用中试基地,形成全国示范性的行业应用高地。

2、制造跃升型:赋能传统制造,驱动产业智能跃迁

该类地区主导产业以传统制造业为主,数字化、智能化水平不足,亟须依靠人工智能转型。发展路径应突出“AI+制造”,围绕流程优化、质量管控和智能工厂建设实现突破,推动传统制造向高端化、智能化跃升。如,绍兴柯桥在纺织印染行业率先开发垂直大模型,助力工艺优化与绿色生产;台州依托汽车零部件与模具产业基础,以智能控制为突破口,推动传统制造向智能装备和高端制造转型。

3、功能导向型:聚焦核心功能,打造特色应用标杆

该类地区商贸、交通、物流、文化等功能突出,在全省格局中具有独特作用。发展路径应聚焦核心功能,将人工智能深度嵌入关键环节,形成特色应用生态。如,金华义乌依托全球首个贸易大模型Chinagoods AI平台,推动商贸、物流和供应链智能化升级,提升国际小商品贸易竞争力;金华东阳依托横店影视文化产业,探索人工智能在剧本创作、角色建模、特效制作等环节应用,助力文化出海与产业升级。

4、山海禀赋型:立足生态区位,探索以用促兴新路

该类地区人工智能产业基础相对薄弱,但自然禀赋和区位优势突出,适合开展“人工智能+”应用示范。发展路径应坚持“以用促兴”,重点在乡村振兴、绿色经济、海洋经济等领域探索差异化模式。如,丽水、衢州、湖州安吉依托山区优势发展“数字茶园”、智能药材管护和沉浸式生态旅游;舟山立足海洋经济,发展智能渔业、无人船舶工厂和海洋环境监测,探索“AI+海洋”治理新模式。

图1 浙江省各县(市、区)人工智能发展模式建议图

图2 浙江省各地市人工智能发展模式分布热力矩阵图

1、强化“战略导向”的谋划思维。市县应根据实际发展需求,将人工智能纳入地方发展规划,结合本地资源禀赋和发展基础,科学设定目标与分阶段任务,找准在全省乃至全国布局中的定位,推动战略共识转化为可执行、可落地的发展路径。

2、突出“产业嵌入”的融合思维。市县应厚植产业优势,把人工智能作为传统产业升级和新兴产业培育的双重动力。在存量方面,加快制造业、农业等传统行业的智能化改造和数字化转型;在增量方面,前瞻布局智能芯片、智能终端等关键产品,拓展具身智能、智能体应用等前沿赛道;结合本地基础培育一批标杆企业和专业服务商,加快形成地方特色的融合路径。

3、坚持“项目引领”的实践思维。市县应把项目作为推动人工智能发展的关键抓手,紧扣本地产业优势和发展需求,积极谋划和申报国家“两重”“两新”工程,布局国家行业应用中试基地、可信数据空间等国家级平台,推进数据标注基地、人工智能赋能制造业等重点工程,以高质量项目推动人工智能战略愿景转化为可见成果。

4、夯实“场景牵引”的应用思维。市县应立足“小切口、大民生”,聚焦教育、医疗、养老、交通等民生关切领域,打造一批解决实际痛点的智能应用,积极拓展智能家居、数字文旅、智慧康养等消费型和知识型新场景。支持企业、科研机构开放场景资源,完善“政府搭台、企业发力、群众受益”的共建机制,形成一批体验感强、示范性好、带动性强的示范应用案例。

5、涵养“生态聚合”的系统思维。市县应系统构建人工智能产业生态,合理布局生态创新空间和产业集聚区,增强算力、数据、模型、共性技术等“硬支撑”能力,完善政策、投融资、人才、场景对接等“软服务”体系,持续优化“无事不扰、有求必应”的营商环境,促进创新要素高效流动、多元主体深度协同、产业生态持续繁荣。

6、落实“人才为本”的引育思维。市县应统筹推进人工智能人才引进与教育普及,柔性引进高端领军人才,依托本地院校和机构培育应用型、技能型人才。推动人工智能课程进中小学、技能培训进职校、科研深化进高校,面向企业、市民和干部开展人工智能通识与应用培训,营造“懂AI、敢用AI、善用AI”的社会氛围。

|